أنا الذي كتب المجهول على صدري.. وحرّكت كلماتهُ كلّ من قرأ..

هذا أنا في أقصر تعريف وإن أردت الإطالة، حدثتك عني بإسهاب في النص الآتي:

يكون المرء في بداية مراهقته في مجتمع القرية أشبه بالانسان الشفّاف، الذي يمرّ مروراً لا يشعر به أحد. فلا هو ذلك الطفل المدلل الذي يُحتفى به وتُطبع على خدّه القبلات، ولا هو بالرجل الذي يُحترم وجوده ويُلاحظ مروره. إن تكلّم لم يُعار أذُنا وإن ألقى السلام يندر أن يُردّ عليه. لا فرق بين حضوره وغيابه، ولا بين صمته وإسهابه. ومن هنا وبسبب هذا الأمر، صار لي شأن كبير عند هذه الفئة من الناس. أصبحت أنا محل تظاهرهم، وكتاب زمانهم، والمنبر الذي يرسلون منه للآخرين رسائلهم.

كنت كأي الجدران في القرية، أقف بين العالم الخارجي وأصحاب الدار. ولطالما أعتلاني المجرمون ولاذ بي الخائفون فشهدت على النقيضين، ولم أفرّق يومًا بين الاثنين. كنت هكذا بلا شعور أقف ولا أتقن شيئا آخر سوى الوقوف. وإن حدث ومال وقوفي أو تعذّر، أو بدّلت الأتربة لوني وعشعشت داخل أطرافي الحمامات، استُبدلتُ بجدار آخر هيئته أجمل ووقوفه أقوى وأصلب.

أنا من حيث الجملة أقف بين نقيضين، أولئك المجرمون الذين أقف حائلًا بينهم وبين ما يشتهون من هتك الأستار وسرقة كِبار الممتلكات والصغار، ومن خلفي أولئك المطمئنون لي والمحتمون بي من الناس والنبات والجماد. فقد أكون صديق المرء في يومه وعدوّه في ليله، ولربما أحبني حينا وكرهني حينا آخر، ولا بأس. فلست ممن يتحرّك بهم الشعور، أنا ثابت دائماً وواقف دائما. عُرفت بوقوفي واستُعلمت لأجله، ولولاه لكنت كتلك الحجارة المبعثرةِ التي لا نفع فيها.

كنت موجودًا هُنا في هذا المكان وحول هذا البيتِ منذ زمنٍ طويل. طويلٌ في عُرف الإنسان وأظنه يتجاوز العشرون عاماً. وجودي بين بني الإنسان لم يكفِ لأن يلوي أعناقهم تجاهي أو أن تراقبني أعينهم وتقرأني ألسنتهم حتى وإن امتد هذا الوجود لعقدين من الزمان.

لم أكن توّاقًا لأن أُعرف أو أشتهر.. لست كهؤلاء البشر المهووسين بالشهرة. أنا جماد ويعجبني ذلك ولا أطمح من الحياة إلا بخدمة الإنسان والذودِ عنه وامتداد العلاقة معه قدر الإمكان. يحزنني مشهد الهدم الذي أراه يدمر الجدران من حولي. صوت الهدمِ مخيف جدًا وترتعد له أجزائي كلها ويكاد يشعر بذلك كل من رآني أو كان على مقربةٍ مني. أتصدّع وتخترق الفراغات مفاصلي ويُوهَن عزمي وأخاف.

وهذا لم يكن كافيا ولا مُؤهلا لأن يلتفت إلي الإنسان أو يشعر بي. لا يزال وجودي شفافا يشبه وجود المراهقين بين الكبار. هذا القاسم المشترك بيننا هو الذي جمع بيننا في علاقةٍ سريّة وثوريّة.

**

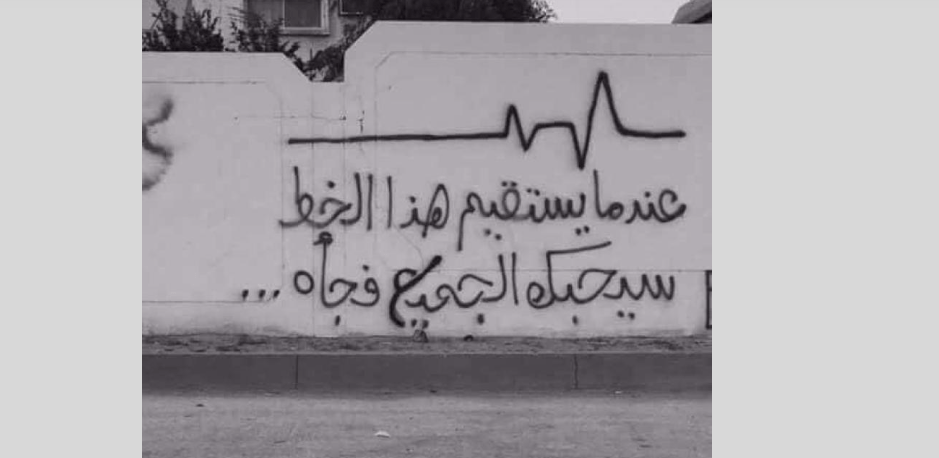

في ليلةٍ دامسة، جاء متلثما وبيده بخّاخ أسود. شخمط بكلماتٍ لا أفهمها فلست ممن يُحسن القراءة وليس ثمة لغة في عُرف الجدران. ولكني شعرت بمُراده، وأحسست بيده المترددة وعينه الوَجِلة. نثر على وجهي حِبره وغاب عن الأنظار. بتُّ قلقا تلك الليلة، فماذا عساه كتب؟ وماذا لو كانت عبارةً مخلّة بالأدب؟ فهذا سيجعل الطلاء حتميا وأنا لا أحب رائحة الطلاءات.. أحب لوني الترابي وانتمائي للطبيعة الصحراوية المحيطة بي من كل جانب. أصبحت جزءًا منها بلوني هذا. فلماذا جاء هذا المراهق الآن ولماذا كتب ما كتب وإلى ماذا يا تُرى سيؤول مصيري في قادم الأيام. كنت أراقب بزوغ الشمس وأنا أفكر بهذه الأسئلة وأرجّح إجابةً وأستبعد أخرى. وعرفت فيما عرفت من هذه الحادثة، كيف يقلق الإنسان، وكيف يدمّر القلق حتى الجدران.

انعكس سراج الشمس على وجهي وقرأ الناس العبارة المكتوبة. انشغل بعضهم بمن كتب العبارة، بينما اعجبت آخرون وأعملت في أنفسهم آلة التفكير. “لو وجدنا من يسمعنا، لتركنا صحيفة الجدران“، هذا ما خُط على وجهي. كان أشبه بالوشم بالنسبة للإنسان، وبينما يفاخر الإنسان بوشمٍ رُسِم على كتفه، يختبئ إنسانٌ آخر خلف وشمٍ رسمه على وجهي. شعرت لأول مرةٍ بـ شاعريّة الإنسان، بـ مشاعره، بـ كلماته، بـ قدرته على التعبير، وبأهمية ذلك كله. ثم تمثّلت أنا موقف ذلك المراهق وعلمت فيما جرّبت ألم الإهمال وقسوته. أن تكون شفافا، و أن تكون مُهملًا، أقسى بطبيعة الحال من العدميّةِ والفناء. فالراحلون موكولون إلى مصائرَ مجهولة، بينما أولئك الذين يمارسون الحياة، لا يشعرون بها حقّا إلا في أعين وألسن وعقول الآخرين. الإنسان كائن اجتماعي ولا شيء أمرّ عليه وأقسى من أن يُعزل عن مجتمعه وهذا ما يجعل السجنَ عقوبةً منطقيّة للمجرمين.

تبدّل أمري من جدارٍ على وشك الانهيار، إلى جداريّةٍ تعرفها الحارة وتشير إليها. كل من مر من هُنا التفت، والبعض يُخرج هاتفه و يلتقط صورةً يعلّق عليها في مواقع التواصل أو يرسلها في الهاشتاق. تمرّ بي النساء، فيتهامسن بحديثٍ رقيق لا أسمعه وربما لم يعجب الكثير منهن هذا التشويه بزعمهن، فقد جُبلن على حب الأشياء الجميلة، وأنا في عُرفهنّ أصبحت قبيح المظهر بما خُط على وجهي. وددت لو كان لي لسان فأحاجج به عن نفسي وأسوق أدلتي. فـ برأيي أن تحوّلي من جدار صامت إلى جدرايّة تُقرأ كان أجمل شيء حدث لي طوال العقدين الماضيين. وأظن الفكرة هذه مذكّرة، فبينما يسعى الذكور إلى المكانة من خلال العُرف والمالِ والسمعة الطيبة، تسعى النساء دائما إليها من خلال الجمال. وبينما لا أزال أفكر بمنطق ذكوري، وقد كنت جماداً ينعت بـ ضمير المذكّر، فهل ستتبدل أفكاري مع هذا التحوّل من جدار (مذكر) إلى جداريّة (مؤنثة). لا أظن ذلك ممكنا، أنا خشن المظهر وصلب الأطراف وصوتي مخيف وشكلي ليس بظريف. حتى وإن جمّلتني عبارة أو زيّنت صدري أسلاك الإنارة، سأبقى دائما وفيّا للذكور، فهم من جمعوا أطرافي ورصّوا أكتافي وجعلوا وجودي ممكنا من الأساس. والآن أحدهم اختارني وكتب على صفحة وجهي رسالته الخالدة.

سأحتفظ بحبرها وسأحملها قدر الإمكان. وإني لترتعد أطرافي فزعًا لرؤية البنائين والمقاولين، وأخشى ما أخشاه أن ينهال علي أحدهم بفرشاة الطلاء أو أن يدك جوانبي بـ مطرقته البغيظة. آه لو تشعر بمرارة الفناء أيها الإنسان. أن تفنى دفعةً واحدة لأهون بكثير من أن تخترقك ضربات المطرقات من كل جانب، وتفتت أعضاءك على مراحل، ثم ترمي بك إلى كومة من الحجارة لا معنى لها.

**

أسمع صوت شاحنة مليئة بالعُمّال. أخرجوا مؤنتهم، وضعوها على الأرض، تشاركوا إفطاراً تفوح منه رائحة الخبز، ولا شيء غير الخبز والشاي. وقف أحدهم وأشار إلي بيده، وقال هذا لن يتطلب جهدًا كبيرًا. سأرفسه برجلي وسيسقط حتمًا. أجمع الآخرون على الضحك وعلى موافقته الرأي. تجمعوا حولي وبدأت الضربات. استجمعت قواي، حاولت الصمود، ثم لما أحسوا بأسي وصلابة وقوفي، جاءوا بالشاحنة فدهستني..